1742 - Inhumation illégale de Marie Duval de Lezergué dans l'église paroissiale

Un article de GrandTerrier.

|

|

[modifier] 1 Document d'archives

|

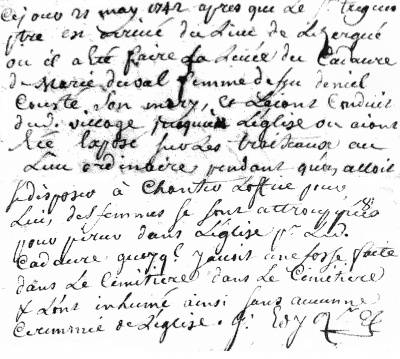

Le document relatant l'affaire Marie Duval est inscrit dans le registre paroissial des baptêmes, mariages et sépultures tenu par le recteur de l'époque, Jean Edy. Le texte retranscrit est le suivant : « Ce jour 21 may 1742 après que le sieur Treguer, prêtre, est arrivé du lieu de Lezergué où il a été faire la levée du cadavre de Marie Duval, femme de feu Deniel Courté, son mary, et l'aiant conduit dudit village jusqu'à l'église ou aiant été exposé sur les traiteaux au lieu ordinaire pendant qu'on allait disposer à chanter l'office pour luy, des femmes se sont attroupées pour percer dans Léglise pour ledit cadavre quoy qu'il y avoit une fosse faite dans le cimetière et l'ont inhumé ainsi sans aucune cérémonie de l'église. J. Edy, recteur » Marie Duval était domiciliée à Lezergué avec son mari (décédé 6 jours auparavant), mais sans soute pas au manoir qui appartenait à la famille de La Marche (le château sera d'ailleurs restauré en 1771-72) car l'acte précise simplement le "lieu". Ils s'étaient mariés en 1732 et avaient eu trois enfants. Le père de Marie est natif de Briec, et vraisemblablement issu d'une famille aisée car deux enfants ont des parrains qualifiés d'honorables hommes. Le beau-père de Marie est également de Briec et lors de son mariage il est précisé que la famille Courtay avait son banc |

[modifier] 2 Témoignages de prêtres

|

C'est grâce à trois prêtres que le souvenir des inhumations illégales à Ergué-Gabéric s'est transmis jusqu'à nos jours. Le premier est Jean Edy, recteur d'Ergué-Gabéric pendant 20 ans de 1727 à 1747, qui tenait les registres et qui a noté la scène lors de l'enterrement de Marie Duval. Le second est Kervégan de Suasse, recteur de 1749 à 1756 qui réussit à canaliser les ardeurs des paroissiens. Le troisième est Antoine Favé, vicaire à Ergué-Gabéric de 1888 à 1897, mémorialiste publiant de nombreuses études dans le Bulletin de la Société Archéologique du Finistère. C'est dans un article de 1893, intitulé « Notes sur la vie rurale en Cornouaille aux 18e et 19e siècles », qu'il relate l'inhumation de 1742 et les négociations qui s'en suivirent entre les paroissiens et les autorités administratives et religieuses. Le scénario, digne d'un film, est le suivant : un prêtre fait au domicile de la défunte la levée du corps comme de coutume. Il l’a fait déposer et exposer sur des tréteaux dans l’église à l’endroit prévu et l’assemblée s’apprête à célébrer l’office. Au commencement de l'office, des femmes de la commune s’attroupent et creusent en toute hâte une fosse dans le sol de l’église paroissiale et cela malgré l’existence d’une tombe prête dans le cimetière à l’extérieur aux abords de l'église. Du coup la cérémonie est interrompue et l'inhumation a lieu sans aucune messe. Les inhumations de ce type étaient totalement illégales et interdites à cette époque en raison notamment du risque de propagation des épidémies. Il fallait vraiment une forte résolution pour que les femmes bravent les interdits pour enterrer avec les honneurs leur parente et amie, mais en se privant de cérémonie religieuse. Antoine Favé signale également un autre cas qui s'était produit quelques mois auparavant. En effet il cite un document du 17.11.1741 convoquant en justice un dénommé Laurent Le Denval pour s'être opposé « à ce que le cadavre de Denis Calvé fut inhumé dans le cimetière de l'église paroissiale dudit Ergué, et d'avoir fait percer dans l'église de leur propre autorité pour y faire ladite inhumation et ledit Ploumarc'h accusé d'avoir à la sollicitation des dits Calvé, Kerhua et Denval, travaillé à faire dans ladite église la fausse où a été inhumé ledit cadavre ». Il est à noter que l'inhumation de Denis Calvé n'est pas citée dans le registre paroissial, et Antoine Favé s'en étonne également dans son article. Les accusés font appel, mais nous ne savons pas non plus quelles furent les suites des différents jugements. Aux archives départementales, série B 287, aujourd'hui au dépôt de Brest, dans l'inventaire des papiers après décès de Jean Edy |

Les discussions sur les droits d'inhumations dans l'église d'Ergué-Gabéric se poursuivirent après le décès de Jean Edy. Le 2 mars 1749 les paroissiens et le recteur se rencontrent : « En l'endroit, le sieur Recteur de ladite paroisse a remontré aux dits dellibérateurs qu'il est besoin de faire paver le bas et le haut de l'église de ladite paroisse d'Ergué-Gabéric. Le général Le général Le 16 mars 1749, le recteur répond : " il est en sa connaissance qu'il y a eu un arret du Parlement dont ledit recteur ne se rappelle pas la datte, arret décrétant que nul cadavre ne serait inhumé dans les églises que pour les propriétaires des enfeux La réponse du général Il faut attendre 10 mois pour aboutir le 14.12.1749 à un accord bilatéral : « En l'endroit s'est présenté le sieur recteur de laditte paroisse lequel a remontré aux dellibérants qu'il est nécessaire de faire paver la Mère-Eglise ... et comme le général |

[modifier] 3 Les interdictions d'inhumer

|

Tout d'abord quelles étaient les pratiques d'inhumations au moyen-âge dans les églises ? Les emplacement de choix pour les tombes étaient tout d'abord réservés aux "enfeux" On enterrait aussi, gratuitement, sous le dallage des nefs ou des bas-côtés, les "fabriques" Les simples paroissiens qui désiraient obtenir un emplacement pour une tombe familiale devaient payer un droit assez élevé qu'un " arrest pour le droit des enterremens de 1689 Dans l'arrêt du 19.08.1689 du Parlement de Bretagne | Le 16 août 1719 le Parlement de Bretagne [6] interdit totalement les inhumations dans les églises sauf pour les propriétaires d’enfeux [5] :

« Arrest de la Cour qui fait défense d'enterrer dans les Eglise du 16 aoust 1719. Sur ce qui a été représenté à la Cour, Chambres assemblées. Que les maladies contagieuses ... font tous les jours mourir quantité de personnes qu'on enterre dans les Églises, ce qui peut augmenter la contagion, le remuement des terres infectées par les corps morts répandant une exhalaison très dangereuse, et qu'il seroit à propos d'y apporter un prompt remède, sur ce délibéré. La Cour fait très expresses inhibitions et défenses à tous les Recteurs et Curés des Paroisses de la Province, tant à la ville qu'à la campagne, à tous supérieurs des Communautés et Maisons Religieuses, à tous Chapelains et autres personnes de faire aucuns enterremens dans leurs Églises ou chapelles, si ce n'est de ceux qui y ont droit à leur enfeu Devant les désobéissances nombreuses, le Parlement va renouveler par l'arrêt du 3 juin 1755 ses défenses absolues et menacer de prison les fossoyeurs, d'amendes de 10 livres les recteurs et autres contrevenants, l'exception concernant les propriétaires d'enfeux |

[modifier] 4 Annotations, commentaires

- Banc, s.m. : banc dans une église réservé pour une famille. Anciennement Banc d'œuvre, place destinée aux marguilliers, aux membres du conseil de fabrique ou à des notables de la paroisse. Source : Dict de l'Académie. [Terme] [Lexique] [Ref.↑]

- Cf. Citation de la transaction par Antoine Favé dans le document complet : « 1748 - Inventaires des biens et livres du recteur Jean Edy ». [Ref.↑]

- Général, s.m. : sous l'Ancien Régime l'assemblée paroissiale était parfois appelée le « général de la paroisse » ou « corps politique ». Source : Wikipedia. [Terme] [Lexique] [Ref.↑ 3,0 3,1 3,2 3,3 3,4 3,5]

- Fabrique, s.f. : désigne, avant la loi de séparation de l'église et de l'état, tantôt l'ensemble des biens affectés à l'entretien du culte catholique, tantôt le corps politique spécial chargé de l'administration de ces biens, ce au niveau de l'église paroissiale ou d'une chapelle. Les paroissiens trésoriers membres de ce corps étaient les « fabriciens », les « marguilliers » ou plus simplement jusqu'au 18e siècle les « fabriques » (s.m.). Les fabriques sont supprimées par la loi du 9 décembre 1905 et remplacées par des associations de fidèles. Source : site Internet restarhorniou. [Terme] [Lexique] [Ref.↑ 4,0 4,1 4,2]

- Enfeu, s.m. : ancien substantif déverbal de enfouir. Niche à fond plat, pratiquée dans un édifice religieux et destinée à recevoir un sarcophage, un tombeau ou la représentation d'une scène funéraire. Avant la Révolution française, les seigneurs du pays étaient enterrés par droit d'enfeu dans un sépulcre de ce genre. Source : Trésors de la Langue Française. [Terme] [Lexique] [Ref.↑ 5,0 5,1 5,2 5,3 5,4]

- Arrêt du Parlement de Bretagne cité dans un article de Magdeleine Daniel-Le Bars, paru dans le Lien N° 36 du Centre de Généalogie du Finistère. [Ref.↑ 6,0 6,1 6,2]

|

Thème de l'article : Etude et transcriptions d'actes anciens Date de création : septembre 2006 Dernière modification : 26.09.2013 Avancement : |