| | Couverture |  |

|

| | Page 122 |  |

|

|

Le livre, réécriture de la thèse de doctorat de l'historien Maurice Lucas, décrit les transformations d'un Finistère-Sud conservateur en un « espace politique ouvert », qui se reconnaît dès juillet 1871 dans la République modérée, « sensible aux courants du radicalisme et du socialisme ». On est loin du cliché d'une Basse-Bretagne attardée et réactionnaire.

L'étude, assise sur de nombreux documents d'archives, porte essentiellement sur le territoire de la Basse-Cornouaille qu'on peut appeler également Cornouaille maritime, bordée par la presqu'île de Crozon, Cap Sizun, Cap Caval, et les larges baies de Douarnenez, Audierne et Concarneau.

Des années 1870 à 1914, les républicains vont y gagner une crédibilité politique, donnant raison au sociologue précurseur André Siegfried : « Lorsqu'il échappe à l'influence politique du prêtre et à la pression immédiate du noble, c'est-à-dire lorsqu'il est abandonné à lui-même, le peuple breton est naturellement égalitaire, républicain et démocrate ».

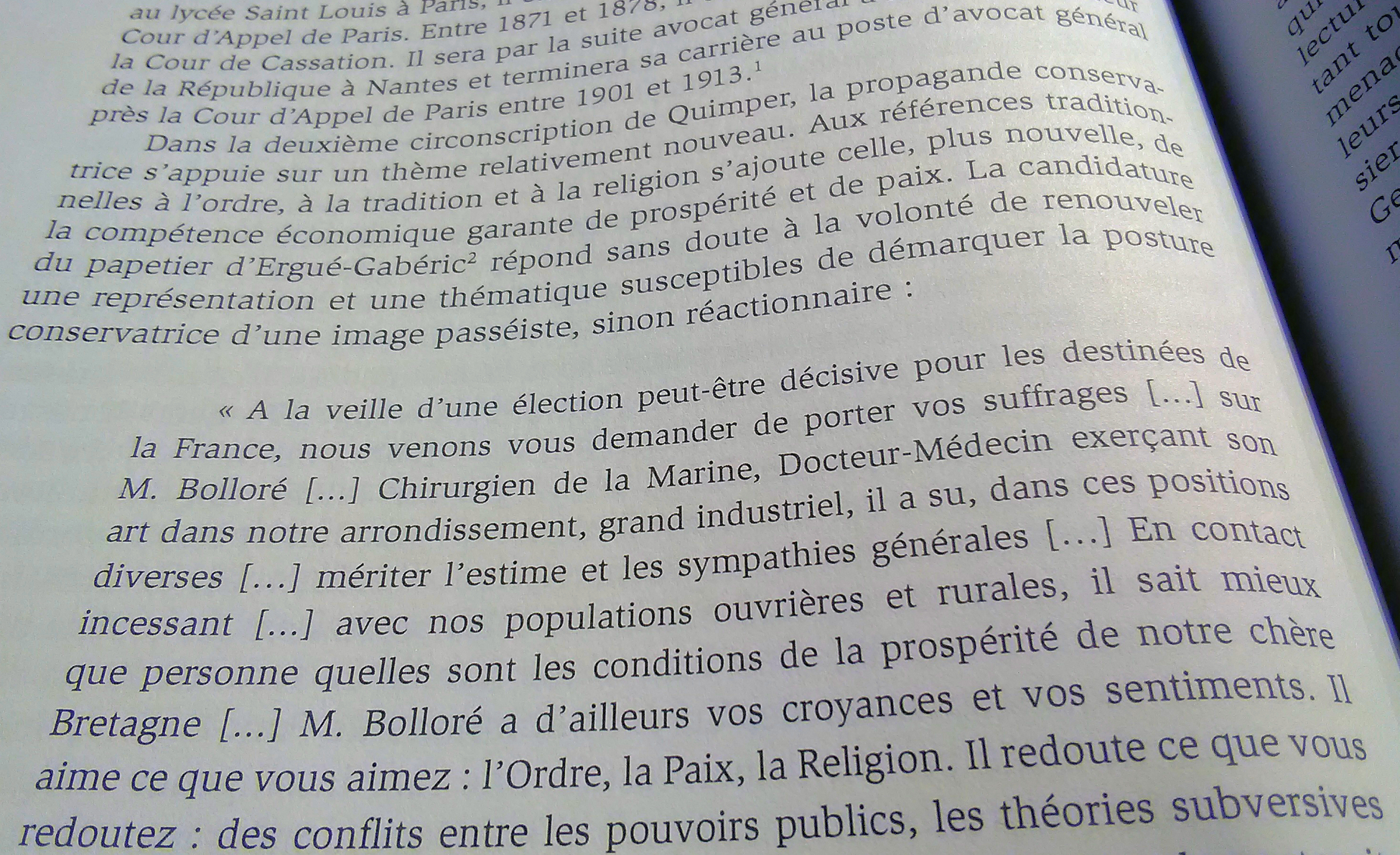

Page 122, Maurice Lucas fait l'analyse d'une contre-attaque en 1877 du clan conservateur via la candidature de Jean-René Bolloré, papetier gabéricois et originaire de Douarnenez : « Aux références traditionnelles à l'ordre, à la tradition et à la religion s'ajoute celle, plus nouvelle, de la compétence économique garante de prospérité et de paix. La candidature du papetier d'Ergué-Gabéric répond sans doute à la volonté de renouveler une représentation et une thématique susceptibles de démarquer la posture conservatrice d'une image passéiste, sinon réactionnaire ».

Et de citer le texte d'un tract : « M. Bolloré a d'ailleurs vos croyances et vos sentiments. Il aime ce que vous aimez : l'Ordre, la Paix, la Religion ... Sa situation de directeur d'une grande usine le porterait, indépendamment même de son patriotisme, à appuyer la politique pacifique du Maréchal de Mac Mahon, à l'extérieur, et à le seconder dans son énergique volonté de maintenir à l'intérieur la paix sociale. » Cela ne suffira pas, car le candidat républicain Louis Hémon [1] remportera la majorité des suffrages.

Autres lectures : « 1877 - Affiche de JR Bolloré et résultats des législatives » ¤ « Jean-René Bolloré (1818-1881), chirurgien et entrepreneur » ¤ « Jean-René Bolloré candidat député, L'Océan L'Impartial et Le Finistère 1876-1877 » ¤ « Déguignet s'oppose au candidat Bolloré lors des élections législatives de 1877 » ¤ « 1877 - Tract "votit evit An Aotrou Bollore ha na votit ket evit Loiz Hemon" » ¤

|